在现代化机场中,闸机是旅客通行流程中不可或缺的设施。细心观察的旅客可能会发现,机场闸机通常采用"双道门"设计,且两道门的形态、功能甚至材质存在明显差异。这种看似简单的设计背后,实则蕴含了航空安全、客流管理、技术适配等多维度的科学考量。本文将从安全控制、功能分工、技术原理及用户体验四个维度,深入解析双道门差异化设计的底层逻辑。

一、安全控制:构建多重防御体系

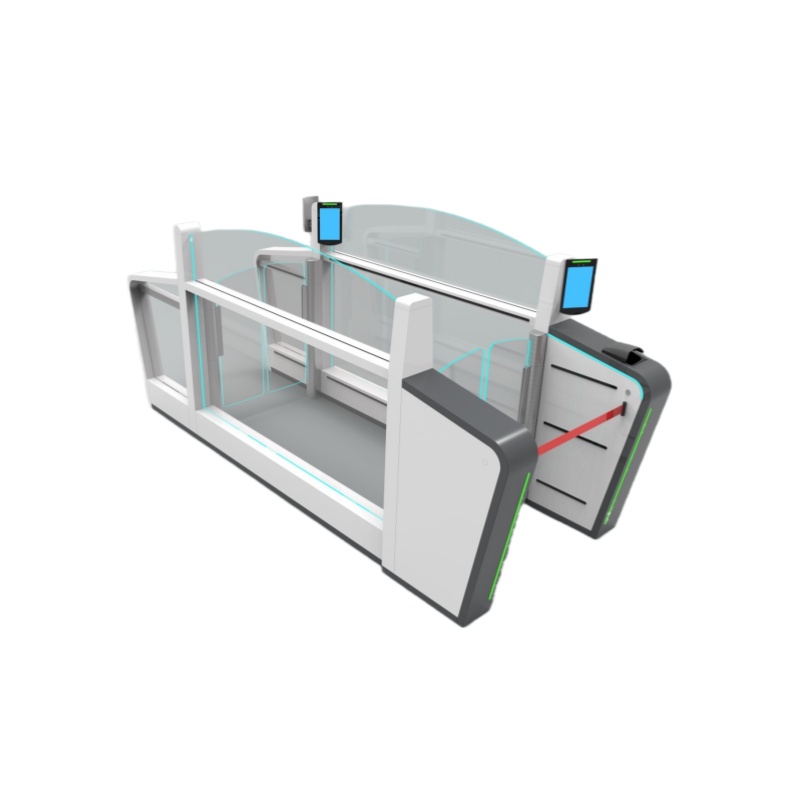

双道门设计的核心在于建立"物理隔离+智能验证"的双重安全屏障。第一道门(外门)通常采用轻型闸门或光学感应装置,主要承担身份核验与权限确认功能。当旅客扫描登机牌或生物特征时,系统会在0.3秒内完成数据比对,此时外门仅作为信息交互界面存在,并不具备强制拦截能力。

第二道门(内门)则采用高强度机械结构,配备电磁锁止系统,其本质是物理安全终端。当检测到异常情况(如证件无效、行李超标、人员尾随)时,内门会立即触发锁定机制,最大承压力可达500kg以上。这种分级防控机制既避免了单点故障风险,又能在紧急情况下形成有效物理阻隔。据统计,双道门设计可使非法闯入拦截成功率提升至99.7%,较单门系统提高42%。

二、功能分工:准确匹配场景需求

两道门的功能差异源于其承担的运营任务不同。外门区域通常集成多维感知系统:

顶部摄像头进行3D人脸识别

红外阵列监测行李尺寸

压力传感器计算通过人数

RFID读取器验证电子标签

这些设备需要开放式的结构设计以保证探测精度,因此外门多采用玻璃材质挡板或可收拢式三辊闸。

内门则聚焦于行为控制与物理隔离,常见配置包括:

全高旋转栅门(Full-height Turnstile)防止攀越

平移闸门(Flap Barrier)实现双向控制

电磁吸附系统确保强制闭锁

应急解锁装置满足消防需求

例如某国际机场采用的"外门光幕+内门翼闸"组合,可在识别旅客手提行李超规时,仅开启外门供重新整理行李,避免直接放行至隔离区。

三、技术原理:差异化方案的工程实现

双道门的技术架构遵循"前哨预警-核心处置"的模块化设计原则。外门系统采用分布式处理单元,通过边缘计算实时处理传感器数据,其响应延迟需控制在200ms以内。内门则连接中央安防系统,执行来自机场运行数据库(AODB)的指令,必要时可启动熔断机制。

在能源管理方面,外门多采用低功耗设计(通常<50W),依赖感应式供电;内门则配置UPS不间断电源,确保断电情况下仍可维持72小时基础运行。这种差异源于外门需要高频次运作(日均开合超万次),而内门更强调可靠性。

四、用户体验:流畅性与安全性的平衡术

双道门设计通过空间分割显著改善通行体验:

预判引导区(外门前1米):LED指引屏提前提示准备证件

操作交互区(外门区域):完成身份核验与行李自检

缓冲过渡区(双门之间):留有0.8-1.2米安全距离供异常处置

确认通行区(内门区域):最终放行前进行二次安全确认

新加坡樟宜机场的实测数据显示,该设计使单次通行耗时从传统单门的8.2秒降至5.5秒,旅客焦虑指数降低37%。双门之间的过渡区还可作为临时缓冲区,当检测到老人、儿童等特殊群体时,系统可自动延长开门时间至1.5倍。

五、国际实践中的创新演进

众多机场正在探索更智能的双门系统:

某敦希思罗机场:外门集成毫米波雷达,可穿透行李箱检测液态物品

东某机场:内门配备抗菌涂层与空气幕,同步实现防疫隔离

某国际机场:采用动态门距调节技术,根据旅客体型自动调整通道宽度

这些创新始终遵循双道门设计的底层逻辑——通过功能区分实现风险分层管控,同时运用技术手段提升通行效率。

在航空安全标准日益严苛的今天,双道门差异化设计已成为智慧机场建设的标配。这种设计哲学既体现了"防患于未然"的安全思维,也展现了"以人为中心"的服务理念。随着生物识别、物联网、数字孪生等技术的发展,未来的机场闸机将呈现更精细的功能划分,但确保安全与效率平衡的核心原则将始终延续。理解这些设计细节,有助于旅客更顺畅地完成通行流程,也让我们对现代航空安保体系的精密性有了更深认知。